location:uchinome.jpトップ>暮らしの表情>民俗芸能アラカルト>岩手花巻大迫・宿場の雛まつりあれこれ>その2 |

| サイトマップ |

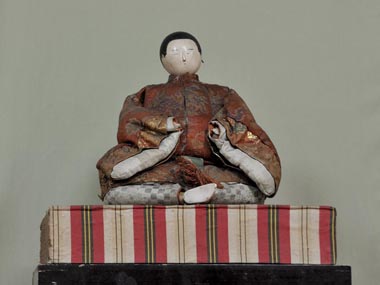

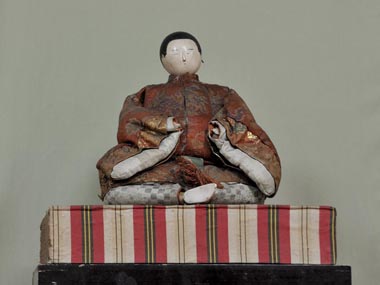

次郎左衛門雛(じろうざえもんびな)・・・

|

|

|

|

|

| 雛人形の飾りは江戸時代初期までお内裏様だけを飾るものだけであったと言われます。 江戸時代初期は、形代の名残を残す立った形の「立雛」や、坐った形の「坐り雛」(寛永雛)が作られ、これらは男女一対の内裏雛を飾るだけの物であった。その後時代が下ると人形は精巧さを増し、十二単の装束を着せた「元禄雛」や大型の「享保雛」などが作られた。これらは金箔張りの屏風の前に内裏の人形を並べた豪勢なものだった。 この享保年間、人々の消費を規制するため一時的に大型の雛人形が当時の幕府によって規制されたが、この規制を逆手にとって、「芥子雛」と呼ばれる数センチの大きさの精巧を極めた雛人形が流行することになる。江戸時代後期には「有職雛」とよばれる宮中の雅びな装束を正確に再現したものが現れ、さらに今日の雛人形につながる「古今雛」が現れた。この後、江戸末期から明治にかけて雛飾りは二人だけの内裏人形から、嫁入り道具や台所の再現、内裏人形につき従う従者人形たちや小道具、御殿や檀飾りなど急速にセットが増え、スケールも大きくなっていった。 (※ウイキペディアより) 飾り雛人形・・・ ここでは飾り雛という分類で、壇飾りの下の方にあるきれいな人形を撮影してみました。飾り人形とは私が思いつきで付けた分類です。 沢山あった中から十組の人形を紹介しします。どこかで聞いたことのある歴史上の人物や、物語などに出てくる主人公が人形になっています。 『浦島太郎』 『太田道灌』 『牛若丸』 『日本武尊』 『舌切り雀』 『刀鍛冶』 『安珍清姫』 『狆引き官女』 『胡蝶の舞』 『高砂』 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三月の雛祭りが終わり間もなく春近しの季節になりますが、この時期には各地からひな飾りの頼りが聞かれます。岩手でも、伝統的な雛祭りが各地で開催されています。私の地元奥州市では、水沢のくくり雛が従来のお雛様とは違った趣で人気があります。今回は訪れてはいません。 写真撮影も、ストロボを使用しなければ制限等がありませんので撮影に出かけたのですが、前回訪れた時は展示公開場所が商工会議所でした。その中で、照明制限等をして丁寧に扱われていたのがこの享保雛です。蛍光灯の紫外線が衣装の染料を退色させるという事でした。貴重な文化遺産でもありますので、白熱球の照明でスローシャッターで撮影した記憶があります。 今回訪れたのは新しい交流活性化センターで、室内も天井も埋め込まれている蛍光灯で明るくなっていました。見学する立場では明るくて良いのですが、貴重な雛人形を保存する立場から見たらどうなるのかなと思いました。このことを説明してくださった方にお聞きしてみたのです。 |

| 大迫・宿場の雛まつりあれこれに戻る → |