青森市・三内丸山遺跡に戻る

三内丸山遺跡・展示室

| location:uchinome.jpトップ>心のオアシス>遺跡・史跡アラカルト>三内丸山遺跡>展示室 |

| サイトマップ |

| 遺跡の入り口にある縄文時遊館から離れ、広い遺跡を見下ろす場所に展示室があります。ここには発掘された様々な出土品が数多く展示されています。この出土した実物を見ていると、縄文時代の人々の暮らしぶりが浮かんできます。展示されている数多くの出土品で、最高に気に入ったのは可愛い土偶でした。土偶には様々な表情があり、じっと見ているとこれを作った人々の想いが浮かんでくる気がしました。 それと何よりも満足したのは、写真撮影が自由であり制限の無かったことです。しかし、手持ち撮影でしたのでブレがひどいのがありますが、私にとっては貴重な資料になりますのでここに登場させてあります。この点をご理解の上ご覧下さい。 |

|

展示室入り口にある自然石に刻まれた石碑です。 |

|---|

| 北盛土、南盛土山を発掘した溝の断面には、1000年にも及ぶ生活廃棄物が埋まっています。その様子を切り取り、展示されてありました。 写真には入れなかったのですが、年代のスケールが表示されてあります。展示されていたのは、ほとんどが土器の破片だったと思いました。 |

|

|---|---|

|

|

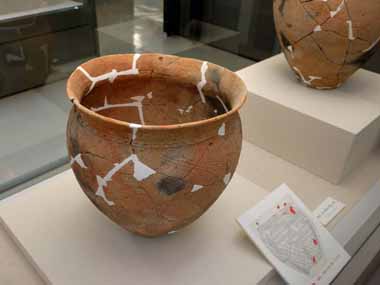

| 数多く出土した土器の破片を接合し、元の形に復元されたものが数多くありました。解説資料によると、土器と石器は代表的な出土品とのことです。 土器は、口が少し開いたバケツ形をしており、円筒土器と呼ばれ、縄文土器の名前の由来である縄目の模様がつけられています。 土器は主に煮炊きに使われた深鉢形が多いのですが、皿形や漆が塗られたものもあります。 |

|

|---|---|

|

|

石器は、石鏃などの狩猟具や、石錘をはじめとする各種の加工具、利器、磨製石斧、木の実をすりつぶした石皿、祭祀用品と種類も豊富です。 展示されている石器を見ていたら、北海道産という黒曜石の石槍がありました。資料を見たわかったことは、当時の人々の間でも離れた地域との交流があり、そこから運ばれて来たとありました。ヒスイや黒曜石は、なんと500キロ離れた新潟や北海道産のものが使われていたと言います。このことは、当時の人々の間にも遠く離れた集落間での交流があったことを意味しています。人々の交流があると言うことは、物産のみではなく文化の交流もあったことになります。当時の人がどのようにして遠方と往来したのか、大変興味が湧いてきます。 |

|

|

|---|---|

|

|

土偶は粘土を「ひとがた」にしたものです。人のすがた、かたちをしていますが、縄文人が頭の中に思い描いた「精霊」のような、特別な存在を具体化したものと考えられます。まつりの道具として使われたようで、人の力の及ばない、超自然的な力が宿るものと期待されました。遺跡からは、頭や手足だけの破片で出土する場合が圧倒的に多く、願いがかなったり、霊力がなくなると壊されて、盛り土に捨てられました。 山内丸山遺跡からは、日本最多の土偶が出土しています。これは一集落としては非常に多く、三内丸山集落が地域におけるまつりの中心的な役割を果たしていたことの表れと考えられます。また土偶の大きさには、大・中・小などの違いが認められます。多くは手のひらにのる大きさですが、中には桁外れに大型の土偶もあり、まつりの規模や種類の違いを反映しているとも考えられます。 土偶は1600点ほど出土しており、他遺跡に比べると圧倒的な出土数です。この時期の土偶は板状の十字型をしていて、顔、胸、ヘソが表現されています。多くは破片で出土し、完全な形に復元できるものはわずかです。 |

| 最初にもふれましたが、出土品の中で一番気に入った物が土偶です。解説文を読んでいると、当時の人々の生活臭と言いますか、心の奥底に潜んでいる願いが感じられるからです。 今も昔も、人の力の及ばない自然現象や霊魂のようなものに、恐れを抱く心は変わらないと思われます。特にも小さい物は、その表情が何とも言われない顔をしています。 |

|

|---|---|

|

|

|

|

|

装飾品・・・土や石でつくられたペンダントや耳飾り、動物の骨や牙でつくられたヘアピンやペンダントがあります。 |

|---|