|

大迫あんどん山車保存会の皆さんにより、色取り取りのあんどん山車が町内を練り歩き、お盆の行事で盛り上がっていました。

会場で頂いた資料によると、あんどん山車は4台競って町内を練り歩くとありましたが、私は追っかけをしなかったので二地区の山車しか見ることが出来ませんでした。

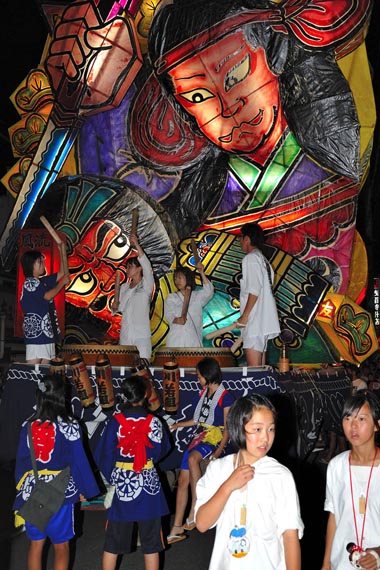

これは、川若組山車の前部に描かれた「風流鬼門金神」の様子です。 |

|

頂いた資料から転記すると・・・、およそ200年の歴史を持つ大迫の伝統行事「あんどんまつり」は、江戸時代の天明・天保と打ち続いた大飢饉で餓死した人々を供養するために始まったと伝えられています。

その始まりは、大迫の僧侶が信徒の若者と図り施餓鬼供養として、あんどんを手に持ち引き回ったものといわれ、現在の形である大八車に乗せて運行するようになったのは、明治の頃といわれています。

初期の山車は四角や六角の箱形のものがつくられ、あまりの大きさに紐や簿魚で揺れを押さえながら練り歩き、その大きさは、二階から見てちょうどよいくらいであったといわれます。・・・後述

これは、川若組山車の後部に描かれた「巴御前」の様子です。撮影したから気がつきましたが、山車に乗り太鼓を叩くメンバーはいなせな女性達でした。山車の下には小学生の女の子達、いずれは山車に乗り太鼓を叩くのでしょう・・。 |

|

二台目は、若衆組のあんどん山車を後ろから見た様子です。いろはかるたを文字の部分で、「エーデルワイン」「ウスユキソウ」、そして「由緒ある神楽は国の文化財」の文字が光っていました。

特にも早池峰神楽は、花巻市全体で燃えに燃えている郷土芸能です。ご存知のように大償神楽と岳神楽は、ユネスコの無形文化遺産として今秋登録が確実視されています。

早池峰神楽フアンとして、その実現を期待する一人でもあります。 |

|

かつては8月14日から16日の三日間山車が運行され、毎日出し物を作り替えて曳き出していました。昭和に入ってからは青森ねぶたの影響を受け、次第に立体的になってきて、現在は中日を休み14日と16日の二日間とするようになりました。

出し物には、武者絵や歌舞伎の題材のほか、先祖供養の仏画などが描かれ各地域の若者が中心となり、4台の山車が町内を練り歩きます。(※頂いた資料から)

若衆組山車の前部には、「風流地雷也」の絵が描かれています。山車を引くのは男性達で、前にある小太鼓を叩くのは小学生です。後ろの大太鼓は女性達でした。

資料にもありますが、練り歩くのは4台なのですが何故か私には見つけられませんでした。現場に着いた時間が午後七時頃でしたので、巡ってくるのを待っていたので仕方ないなと思います。

来年機会があったら、午後四時からのあんどん山車運行を撮影したいなと思います。 |