| location:uchinome.jpトップ>自然の表情>風景の表情>八幡平後生掛温泉・泥火山 |

| サイトマップ |

|

八幡平とのつき合いは学生時代からですから、およそ半世紀以上前のことになります。今でこそ車で直接目的地まで行けますが、当時は西根町大更からバスに乗り松尾鉱山口まで行き、ここからは徒歩で向かうしか方法が無かったのです。アスピーテ火山の名の通り頂上付近はなだらかな場所ですが、そこまで行くのが大変であり登山コースそのものでした。 学生時代に興味を持ったのが、岩手側よりも頂上から西に降りた秋田側にありました。ふけの湯か御生掛で一泊し、御生掛から噴気活動を見ながら「オナメ・モトメ」「泥火山」「大湯沼」を経て、見晴らしの良いもうせん峠(?)を過ぎ坂を下りながら、「焼山」の小さな噴火口を見て尾根伝いに一気に玉川温泉まで下るのが一般的なコースでした。 |

後生掛温泉の様子です。資料から由来等について紹介いたします。 然し九兵衛には三陸久慈に許嫁があった。出発後生まれた子は七才になっていた。子供のため、夫を迎えに妻は故郷を後にした。やっとたどりついた地獄谷で見合う三人の夜が夫々の苦悩と鶏鳴に明けると巡礼の姿が無かった。妻は予感をたどり、地獄谷大石の側に草鞋を見つけた。女として女を知る妻は号泣した。そして妻も又夫の声を後に聞きながら、後生を掛けて地獄谷に身を投じていた。その後地獄谷を訪れる人はオナメ(妾)モトメ(本妻)と呼びこの地を後生掛と呼ぶようになった。(※ネット資料等から) |

|

|

|

|

自然研究路に入りしばらく進むと、のどかな雰囲気からがらりと様相が変化します。谷間が熱気で赤茶色に焼けただれ、もうもうと水蒸気が舞い上がり、谷底には小さな熱湯湯沼が沢山見えます。案配板の注意ではないのですが、この場所は絶対に通路から出てはいけません。本当に命の保証がないのです。 |

|

|

|

後生掛温泉の名称由来になる「オナメ・モトメ」の熱湯池です。もうもうと湯気が舞い上がり、レンズを向けてもピントが合いません。全体が一つの池のように見えますが左側が「オナメ(妻妾)」で、その右隣で熱湯を拭きだしている小さな方が「モトメ(本妻)」と言うことになります。たまたまでしたが、戻ってきたら風の吹きようでモトメの噴気がはっきりと見えました。 |

|

|

周辺には大小色々な熱湯湯沼が噴気活動をしています。その中から比較的大きな湯沼を撮影しました。95℃前後の熱湯がもりもりと湧き出ている様子に驚きます。 |

|

|

|

「オナメ・モトメ」の熱湯池から少し進むと、ちょっと大きめの熱湯湯沼からもうもうと水蒸気が上がっているのが見えてきます。この場所は本当に泥の池というような感じで、立て札には「紺屋地獄」と書かれてありました。 |

|

|

| 先ほどの「オナメ・モトメ」の熱湯池の見える丘から下流の方を見ると、何本ものパイプの列が延々と下まで言っているのが見えます。後生掛温泉の源泉にあたる湯沼から温泉宿までのパイプラインになります。かなり赤く変色していますので、強酸性の湯だと思われます。 そう言えば登山で皮膚が傷ついていると、痛いくらいしみた記憶があります。不思議なもので、これが良く効きました。 |

|

|

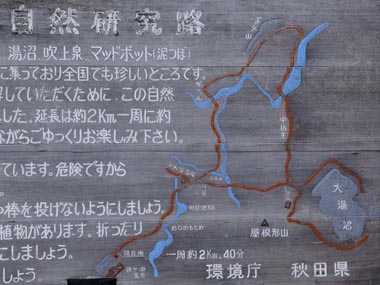

| 「紺屋地獄」を見下ろしながら坂道を登っていくと平坦路に入ります。ここからは二手に分かれていて、右手の大湯沼方面と左の泥火山へと分岐します。また分岐点には、ちょっとした茶屋があり色々なものが販売されていました。 分岐点の看板から・・・ 歩道沿いには、噴気、噴湯、噴泥、泥火山などの珍しい火山現象を観察することができます。これらの箇所は熱湯や有毒な硫化水素が噴出し、陥没の恐れもあり、近づくと非常に危険ですので、絶対に歩道の外に出ないでください。 |

|

|

|

| 次のページへ → |