巨石文化アラカルトに戻る

奥州市衣川・磐神社

| location:uchinome.jpトップ>心のオアシス>巨石文化アラカルト>奥州市衣川・磐神社 |

| サイトマップ |

|

| 古代の信仰については知らないことが多くありますが、巨石文化アラカルトシリーズを手がけた頃から、奥州市衣川地区に巨石を御神体に祀った磐神社があることを知りました。昨年のことになりますが、道路案内が一致せずに途中で迷って戻ってきた場所でもあります。2008年4月のことですが、衣川地区にある「北館の桜」を撮影しながら訪れてみました。 平泉文化のはるか以前のことですが、奥州市以北は(中央から見て蝦夷地)には安倍一族が支配していたと言われます。その当時の人々は、アラハバキ(荒覇吐、荒吐、荒脛巾)神の信仰があったと言われます。 磐神社・・・ 延喜式内奥州一百社の内で胆沢七社の一とされ、古代より崇敬された神である。この神社は男石大明神とも称し、松山寺境内の女石神社と合せた陰陽の二神で日本武尊、稲葉姫命をまつるとされ、二社に分れるが当社が本社となっている。 ご神体は東西10.2m、南北8.8m、高さ4.2mの自然石で古来社殿は設けないならわしであったが、明治30年頃近郷の氏子の強い要望による寄付金で拝殿が建築された。なお、当社のすぐ右前方には安倍館があり、安倍氏は当社を守護神(荒覇吐神)として尊崇し、磐井以南に威を振う拠点をこの地に形成したと伝えられる。 (※神社前の案内板より) |

| 衣川区の中心地から南西に車で5分ほどの場所に石神地区があります。のどかな山村風景の田んぼの中に磐神社があります。私が訪れたときは訪れる方が誰もなく、境内には桜の花がきれいに咲き誇っていました。一見すると猿と見間違う様相の狛犬が一対あり、神社入り口の柱には「阿吽」の表情豊かな木彫りの龍が掲げられてあります。 現場の案内板によると、古来から社殿が造られず、画像で見られる社殿は明治30年に建立されたものと言います。 |

|

|

|

|

| 境内はきれいに整備されていましたが、私の目を引いたのは境内周辺にある様々な石塔と地蔵さんでした。しかもこの地蔵さんですが、三体の内二体が何故か頭が取れています。よく見ると、取れた頭部は地蔵さんの側にひっそりと置かれてあります。 昔からの地蔵さんで風化して落ちたものか、それとも何かの理由があってのことなのか、まさかですが、古代の戦の時に取れたものなのか・・、見ている私の心に様々なことが去来します。のどかな昼時ですから良いのですが、薄暗くなったり深夜であったりしたら私には耐えられません。何しろここは昔々大きな戦のあった古戦場なのですから・・。 石碑の文字で私に判読できたのは、山神、金華山、雷神、庚申塔のみでした。いつの時代からのでしょうか、人々の神に祈る願いが石碑に表されたものと思われます。 |

|

|

|

|

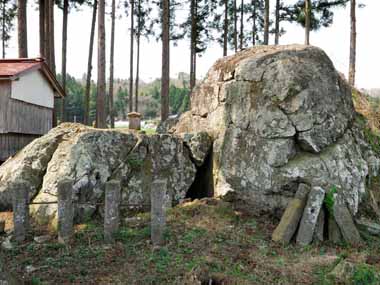

| 社殿の後ろには巨石の御神体が祀られてあります。案内によると、東西10.2m、南北8.8m、高さ4.2mの自然石です。石の表面はかなり苔生していますし、節理でしょうか割れ目(亀裂)が見だちます。御神体の周囲は石で造られた柵に鉄棒が入っていますが、かなり基礎がもろくなり触るとガタガタの状態でした。不用意に触れると崩れますので周囲を歩くには注意が必要です。 画像は神社に向かって左側から廻ってみた様子です。御神体下の地面には、以前にここに生えていた杉の木の大きな根が残されていました。撮影するには今の杉の木もかなり邪魔になりますが、ご神木思えば仕方ありません。 |

|

|

|

|

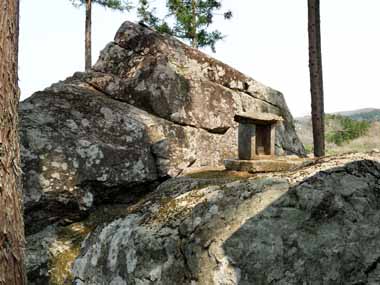

| 御神体岩石の南側は平らになっていて、この場所に小さな石造りの祠が置かれてあります。当然のことですが、周囲にある石の柵が御神体の結界でもありますので、中に立ち居ることや御神体に登ることは不謹慎なことです。私は社殿の廻りの板間から様子を撮影しました。 さて、この御神体の岩石はどの種類にはいるのかなと見つめていた私です。しかし、かなり風化が進んでいますので分かりませんでした。案内板によると、この御神体は別名男石大明神となっています。と言うことは、近くに女石神社があることになります。 女石神社はここから更に西に5分ほど行った松山寺境内境内入り口にありました。境内の片隅に今にも朽ち倒れそうな神社があり、神社の後ろにはいかにも女石と思われる石(3m位でしょうか)がありました。女石神社の様子はこちらからご覧下さい。 |

|

|

|

|