本州最東端探訪の道へ戻る

探訪の道 2・・・とどヶ崎灯台

| location:uchinome.jpトップ>暮らしの表情>催しアラカルト>本州最東端探訪の道>探訪の道3 とどヶ崎灯台 |

| サイトマップ |

|

とどヶ崎・・・

「とどが崎」の「崎」について、地元では昔から土偏の「埼」を使っているとの訴えがあり、国道45号にある案内標識などは設置当初「崎」だったものが「埼」に直されている。しかし国土地理院の地図上ではまだ直されておらず、一般の地図上での表記が直されるのは当分先のことになると予想される。 |

とどヶ埼灯台 〜遠くて近い灯台〜 この灯台は、本州最東端の地とどヶ埼に1902年(明治35年)に点灯して以来、太平洋を航行する船舶の安全に重要な役割を果たしています。太平洋戦争により初代の灯台は焼失しましたが、1950年(昭和25年)に再建され、1990年(平成8年)機器の完全自動化に伴い無人となり、職員が定期的に巡回管理しています。 1966年(昭和41年)までは職員が家族と共に生活をしていましたが、とどヶ埼灯台を含め、全国各地の灯台での暮らしぶりを描いた灯台長婦人の手記が、木下恵介監督の目に留まり、映画「喜びも悲しみも幾歳月(1957年)」として発表され、素晴らしい感動を呼び起こし、その内容は今も「本州最東端の碑」と同じ岩に刻まれ、宮古市の景観のシンボルに欠かせないものとなっています。(※灯台入り口案内板より) 側に寝ころんでいた同年代の男性が、空を見上げながらぶつぶつ言っています。あれれと思って耳を澄ますと、何と何と「般若心経」の一節でした。でもその気持ち分かりますね。立ち上がったとき帽子を取ったら、坊主頭が見えましたので住職さんかもしれません。 |

|

|

|

|

疲れが取れたので、灯台の周りをぐるりと歩いてみました。展望台から二本のロープが下がり、賑やかな万国旗が翻っています。灯台の北側に回ると、丁度太陽の光が遮られる場所がありました。青い空と白い雲、そして目の前にそそり立つ黒い灯台、うーん・・、これも良いなあと気に入りました。 |

|

|

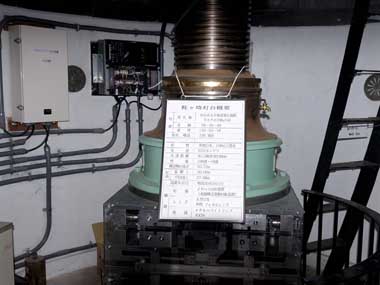

灯台記念日公開の日でもあり、二名の職員の方が入り口にいて説明をされていました。使用した電球の色々や、初期点灯時の記念プレート、実際に使用している電球機器(灯台の上にあるもの)の見学が出来ました。レンズ部分は立ち入り禁止であり、目の細かい金網で遮断されていましたので撮影できませんでした。 位置 北緯 39度32分48秒 |

|

|

|

|

とどヶ埼船舶気象通報所・・・ また、北にある尻屋崎灯台及び龍飛崎灯台、南にある金華山灯台では同様の通報の他に、テレホンサービスによる通報も行っておりますので、お気軽にご利用下さい。(※送信所前の看板より) |

|

|

| 探訪の道3 本州最東端地へ → |