| location:uchinome.jpトップ>暮らしの表情>民俗芸能アラカルト>遠野まつり・南部流鏑馬 |

| サイトマップ |

会場での案内から・・・ 本日この八幡宮において、由緒深き流鏑馬を挙行できますことを、会員一同心から厚く御礼申し上げます。ここで遠野南部流鏑馬の由来、並びに概要をご説明申し上げます。遠野南部流鏑馬は、元和元年八月十五日、遠野南部第四代の祖「師行」が、青森県三戸町櫛引八幡に奉納したのを創始とします。 この由来は、元寇の乱で、南部総本家の盛岡南部茂時が北条高時の滅亡に連座して鎌倉で討ち死にしたので、盛岡南部氏は一時失権し、新田義貞と共に鎌倉責めに功あった南部師行は、八戸に下向し南部領を統治しましたが、南部氏の氏神石引八幡宮は、盛岡南部氏の没落のため祭典等を緊縮していたのですが、南部師行はこれを復活し、鶴ヶ丘八幡宮の流鏑馬に習って施工したので、これが縁になったわけです。 さて、寛永四年遠野南部は八戸から遠野に移封を命じられましたが、その後もわざわざ三戸に出張して奉納してまいりました。南部直義は遠野に移転しましたが、当時、松崎町の八幡宮は後継者前領主の滅亡のため荒廃しておりました。直義は寛文二年これを現在の地に移して再建しました。その再建に櫛引八幡宮と同様に流鏑馬を奉納しました。この八月十五日には櫛引八幡宮、九月十五日には遠野八幡宮と明治にいたるまで年々施行していました。 こうした由緒ある流鏑馬も、解藩とともに廃れましたが、昭和二十八年保存会が発足し復活再興され、現在に至っております。 |

| 射手奉行の皆さん・・・左から「1ノ射手」「2ノ射手」「3ノ射手」の順番になります。 |

|

|

|

|---|

| 介添奉行の皆さん・・・左から「1ノ介添」「2ノ介添」「3ノ介添」の順番になります。 |

|

|

|

|---|

|

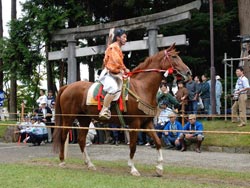

馬に乗った総武行姿の遠野市長さんと、挨拶要旨・・・ 今、遠野はふるさとと言う四文字の中で、新しい遠野市の町作りを行おうとしております。その遠野市の関係者の皆様の熱気が、今日の天気をもたらしてくれました。 これからの数々の郷土芸能を、皆様と一緒に楽しみながら、日本の郷土故郷祭りを大きく盛り上げて頂きますことを、心から申し上げましてご挨拶と致します。 |

|---|---|

| 次のページへ → |