| location:uchinome.jpトップ>自然の表情>風景の表情>2012金星の太陽面通過 |

| サイトマップ |

|

金星の太陽面通過・・・ 金星の太陽面通過は、太陽と地球の間を金星が通るときに起こる。しかし、金星の公転面が地球の公転面に対して少し傾いているために地球と一直線に並ぶ機会は非常に珍しく、約100年に8年間隔をおいて2回起こる程度でしかない。前回の金星の太陽面通過は8年前の2004年、今回の次は105年後の2117年だ。つまり今回を見逃すと次は100年以上待たなければならない。 今回の現象は西太平洋と東アジア、東部オーストラリア、そして高緯度地域で目撃される。日本では、6月6日の朝7時10分ごろから13時47分まで全過程を見ることができる。平均的な視力なら、5月21日の日食で使った観察グラス(太陽の輪郭がぼやけないもの)を使って見ることができる。 日食の観察と同様、太陽観察用以外の一般的なサングラスなどは絶対に使わないこと。また金星の影はとても小さいので、木漏れ日などピンホール法での観察は難しいだろう。金星を探そうとするあまり日食以上に凝視しがちになるので、適度に目を休めることにもじゅうぶん注意したい。 現象が起こるしくみ・・・ 金星は地球よりも太陽に近いところを回る惑星なので、地球と太陽の間に入り込むことがあります。地球、金星、太陽がこの順番で一直線になる状態を金星の「内合」と呼びます。ただし、金星の公転軌道は地球の公転軌道に対して3度以上傾いているので、内合のたびに地球から見て太陽面通過を起こすわけではありません。 金星の太陽面通過が起こるのは、金星が地球の軌道面を横切る位置にあって、なおかつ内合が起こるタイミングです。これはおよそ243年に4回しかありません。前回の太陽面通過は8年前の2004年6月でしたが、その前はさらに121年半さかのぼった1882年12月のことです。また、2012年6月の次は105年半後の2117年12月になってしまいます。 太陽面通過は、月が太陽の前を通ることで起こる日食とある意味似た天文現象です。ただし、金星の見かけの大きさは月に比べてはるかに小さい(およそ30分の1)ため、注意深く観察しなければまず気づくことはありません。 |

|

8:42・・・ 雲の切れ目からやっと見ることが出来た状態です。 第二接触から一時間ほど経過しているので、左端に黒い点で金星が見えています。 厳密には、太陽の表面を金星が覆いますので日食と言えます。 |

|

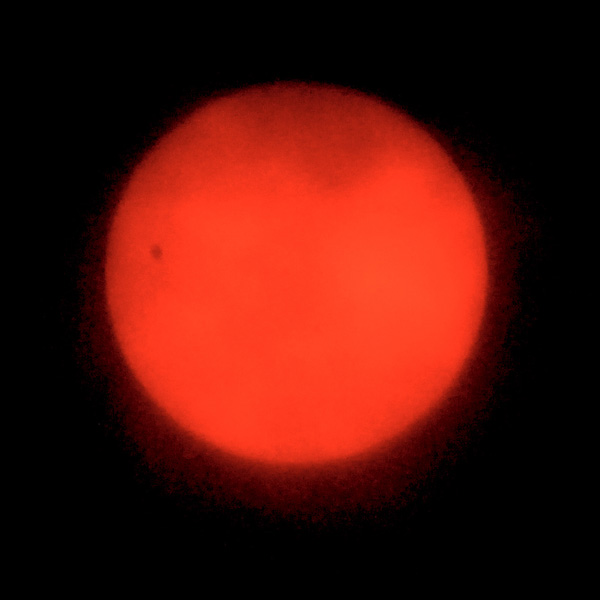

10:16・・・ かなり中央に移動して来ました。うすくて不鮮明ですが金星が分かります。 |

|

10:21・・・ 上の画像とほとんど変わりませんが、比較的はっきりと分かります。 |

|

11:20・・・ 中央から右に移動しています。金星の位置がはっきりと分かります。 この後雲の移動が激しくなり、西からの雲の動きと、東からの台風の雲の動きが交叉し最悪でした。 |

|

11:31・・・ 撮影後、雨降りになりました。仕方なく、庭先からカメラ等を撤去して撮影は断念です。 |

|

13:13・・・ お昼を過ぎ空を見ていたら、雲の切れ目があり日射しが戻りました。 三脚を使用せず、建物の壁にカメラを押しつけての撮影です。 二時間近く経過しているので、金星は右下の方まで移動していました。 |

|

13:26・・・ 雲の移動があり、切れ目から何とか太陽が見えています。 かなり右下まで移動しています。不鮮明ながら、金星の存在が確認できました。 |

|

13:30・・・ |

| 世紀のショウ、金星の太陽面通過・・・ 過日の部分日食後に見られる天体ショウとして、六月六日の金星の太陽面通過を楽しみにしていました。しかし、朝起きてがっかりしたのは、厚い雲に覆われた東の空でした。雨こそ降ってはいませんが、台風による雲の移動が関東以北にがっちりとかかっています。これでは今日の観測は無理であり、外を見ながらの朝食でした。 今日の太陽は、完全に雲から出た状態にはなりませんでした。簡易遮光板で確認できる太陽でなければ撮影は出来ません。次回に見られるのは105年後になり、先頃の金環食よりも学術的に貴重な現象だと言います。嬉しかったのは雲の切れ目からの太陽が見られたことと、500円の簡易遮光板での撮影でも金星の位置移動が確認できたことです。少々首が痛いことなど気にしないで撮影していました。 金環食や部分食とは違い観察装置の工夫が必要ですが、皆さんは世紀の天体ショウをご覧になりましたか・・。 |