遺跡・史跡アラカルトに戻る

会津西街道・大内宿

| location:uchinome.jpトップ>心のオアシス>遺跡・史跡アラカルト>会津西街道・大内宿 |

| サイトマップ |

|

私にとって初めて訪れる大内宿、すごく天気の良い日に恵まれたひと時でした。バスガイドの説明にもありましたが、会津地方から関東(江戸)迄の最短距離になるR121号(旧下野街道)の側にある集落です。R121号から入った県道329号(旧下野街道)は、大内宿まで観光バスがやっとすれ違える道路ですが観光客の車がかなり多く走っていました。 本地区の町並みの特徴は、寄棟造の建物が道路と直角に整然と並べられていることである。主家は道路から空き地を設けて敷地の北側に後退して建ち、南は余地をおいて奥の土間入り口への通路となっており、倉や納家は主屋の奥に建つ。主屋の多くは江戸時代後期から明治にかけて建築されたもので、道路側に半間幅の縁をつけ、その奥の二室を座敷としている。 道路の中央には広い溝が設けられ宿場の用水路として利用されたが、明治十九年になって埋め立てられ道路の両側に側溝が掘られ、洗い場を設けるなどの変遷があった。この町並みは、会津及びその周辺地域に見られたこの地方の宿場形態の典型的なもので、その多くが失われた今日にもなお往時の姿をよく残している。 |

| バスは駐車場に入り、私達はここから徒歩で町に入ります。今日はそれほどの人出ではないのですが、広い駐車場が何カ所にも設けられています。観光シーズンの最中には、駐車場に入りきれない程の車が訪れるそうです。 歩きながら見た看板にこんな内容が書かれていました。 「江戸時代へ翔る道」・・・この道は、アダプト(養子縁組)ロード「江戸時代へ翔る道」と称し、ここ大内区(里親)と道路管理者である福島県・下郷町が養子縁組をし、里親が日常清掃美化等道路の維持管理をおこなっております。地域住民と宿場大内を訪れる皆さんの共有空間であるこの「江戸時代へ翔る道」へ、大きな愛着心を深めていただければ幸いです。 |

|

|

|

|---|

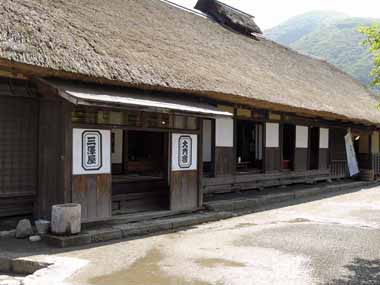

| 本陣跡(現在大内宿町並み展示館)、「三澤屋」と書かれた宿場、茅葺きの横に長い主屋、そして本陣跡から見た茅葺き屋根の家・・・。この場所に当時の姿の旅人や武士が出てこられたら、タイムスリップした感じになります。 大内宿町並み展示館(大内宿本陣跡)・・・ 大内宿の本陣は、会津と奥州街道を結ぶ会津西街道の拠点の一つとして江戸時代の初期に建てられ、会津藩の初代藩主保科正之、二代藩主正経が江戸参勤のためこの街道を利用し、ここで昼食をとったという記録が残っている。この時の行列の総人数は約六百人で、宿場内はたいへんなにぎわいであったという。 ところで、大内宿は戊辰戦争の舞台となったことから、本陣に関する記録、図面等が散失しまだ発見されていない。このため、同じ街道の糸沢宿・川島宿の本陣を参考に設計し復元されたものである。本陣には殿様専用の玄関(乗り込み)・上段の間・風呂・雪隠があり、茅屋根のどっしりとした風格とともに当時の面影を深く再現している。 (※案内看板から) |

|

|

|---|---|

|

|

| 道路(当時の街道)を中心に両側の家並みの様子です。道路と主屋の間には十分に歩ける空間があり、ここはそれぞれのお店の休憩所になっています。街道の両側には側溝があり、かなりの水量が流れています。それぞれの店ではジュースやビール等が側溝に入れてあり、冷たい水で冷やされていました。本当の天然クーラーです。 道路の中央には広い溝が設けられ宿場の用水路として利用されたが、明治十九年になって埋め立てられ道路の両側に側溝が掘られ、洗い場を設けるなどの変遷があった。 宿場町の入り口から500m程あるでしょうか・・、突きあたりに大きな主屋があり「扇屋分家」と書かれてあります。今は食堂になっているようですが、当時はここから宿全体が一望できますので「見張屋」の使命もあったと言います。 |

|

|

|---|---|

|

|

| 道路(街道)の突きあたり左側には石段があり、子安観音堂(展望台)へと続きます。ここから見下ろした景観は、街道を中心にして家並みが整然と整い、絵を見ている雰囲気になります。私が訪れたのは新緑の時期ですが、紅葉や真冬の景観も素晴らしいだろうなあと思いました。 |

|

|

|

|---|

| 次のページへ → |