ウチノメ屋敷編に戻る

東北新幹線・一関トンネル築造工事

| location:uchinome.jpトップ>ウチノメアーカイブス>ウチノメ屋敷編>東北新幹線・一関トンネル築造工事 |

| サイトマップ |

|

東北新幹線・一関トンネル・・・ 在来工法では文字通り「先進」として小断面にて導坑を掘り、それを切り広げて本坑を掘削する。支保を行いながらの掘削で1本(底設導坑:下半部の真中)或いは2本(側壁導坑:下半部の両壁)の導坑をまず掘削し、その後トンネルの上半部を掘削、導坑の支保を取り除きながらの下半部の掘削となる。 (※ウイキペディアより) |

| 工事現場入り口付近・・・ 今となると、入り口がどうなっていたのか記憶がありません。全員がヘルメットをお借りし、狭い場所から工事現場に入りました。 |

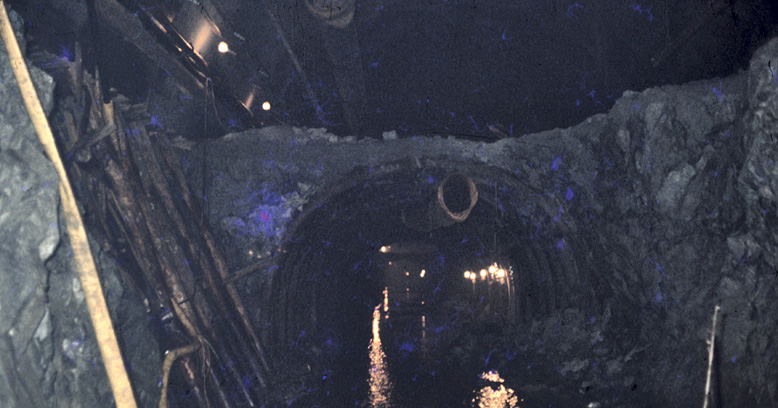

トンネル本坑・・・ |

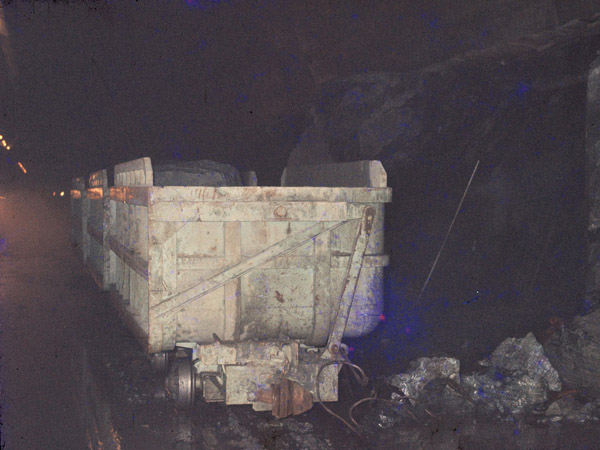

| ずり運搬トロッコ・・・ 間近で見たトロッコが撮影されていました。何輛か繋がっていますが、けん引する動力車が見えません。先端にワイヤーが見えていますので、外から引っ張るケーブルカーなのかも知れません。 |

|

鉄骨と板(矢板?)で囲われた掘削岩盤、「ずり」が散らばっています。 奥の方に作業中の方が居られます。 |

|

八輛ほどのトロッコが確認できます。 |

|

トロッコの側に重機が入り作業中でした。 |

|

トロッコに積まれ運ばれる大量の「ずり」。 |

|

トロッコ先端にワイヤーが見えています。 トロッコの構造をじっくり見ると、向かって右側にバケットが傾き「ずり」を降ろす構造だと思われます。 |

| 切り羽・・・ 掘削現場の最先端を切り羽(きりは)と言います。トンネル掘削工事は両側から同時進行するのが一般的ですが、地形によっては途中から本坑に入ることもあります。私達は工事現場入り口から右側(東京方)に入りましたが、実際には何カ所かの入り口があったと思われます。したがって、今となるとトンネル内をどの位の距離を移動したのか定かでありません。 僅かに残る記憶によると、行き止まりの掘削現場(切り羽)は薄暗くもの凄い粉塵が舞っていました。かろうじてストロボの光が届き撮影できていましたが、もしかすると切り羽では無いかもしれません。大型掘削機械の様子から判断しました。 |

| トンネルと迷信・言い伝え・・・ 日本では「山の中に女が入ると、女神である山の神の嫉妬に遭い事故が起こる」という迷信が長らく信じられてきた。そのためトンネルや坑道などへの立ち入りは長らく女人禁制であった。また、実際トンネル工事は危険が伴うこともあり、労働基準法第64条の2項において女性のトンネル建設への従事など坑内労働を禁じている。 この規定は男女雇用機会均等法などの流れの中でも見直されないままであったが、2005年になってようやく国によるこの規制の見直しについての検討が始まった。しかし、安全性や縁起を重んじる工事現場からの反発も予想される。 (※ネット資料から) 東北新幹線一関トンネルは、昭和48年(1973)12月に貫通しました。その後、大宮・盛岡間が昭和57年(1982)6月23日に暫定開業しています。当時の新聞記事に盛岡初の一番列車の様子の記事があり、岩手から首都圏までの時間が大幅に短縮しました。岩手山をバックに、発車する新幹線の写真を今でも覚えています。 昨年(2012.12.2)のことになりますが、中央自動車道笹子トンネルの悲惨な事故が報道され、改めて高度成長時代に建設されたトンネルや道路の安全性(耐用年数も含め)が大きな社会問題になっています。人工的な建造物には必ず耐用年数があり、今後の安全点検が不可欠です。 悲惨なトンネル事故を知り、東北新幹線一関トンネル掘削現場を見学したことを思い出し画像化しました。最初にもふれましたが、なにせ四十年ほど前のことですし文章による記録等も一切残っていません。カビが生えかかったり露出不足のリバーサルフィルムでしたが、スキャナーで取りこみ画像処理をしてみました。 説明文等もおぼろげな記憶だけですから正確ではないと思われます。しかし、今では見ることが出来ない当時の貴重な記録でもあります。四十年後の今、改めて見学できたことに感謝するとともに、何気なく通過するトンネル工事の一端を知っていたければ幸いです。 撮影:1973年8月、使用カメラはアサヒペンタックス、フジカラーリバーサル。 2013.01.02 作成 |