家を出て黒石インターを降りたのが11時頃であったので、田舎館村の田んぼアートを見学してから北上し五所川原市に向かう。五所川原は今で何回か来たことがあったが、金木町の太宰治記念館「斜陽館」の見学や竜飛岬に向かうときに通過したのみであった。夕方の立佞武多運行までかなりの時間があったので、勧められて立佞武多の館を見学することにした。

五所川原市の中心部に建てられた高さ38m、地上6階建ての建物で、観光・市民交流の拠点施設と位置づけられている。六階建てだが、実際は七階建ての高さで祭り期間以外でも大型の立佞武多を常時見学することが出来る。見所はなんと言っても、実際の立佞武多や祭りを体験できる立佞武多展示室。

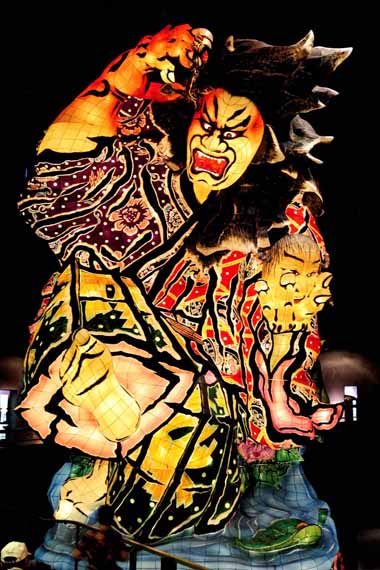

一階の大型立佞武多を見上げて、四階までエレベーターで直行。祭りでは見ることの出来ない、立佞武多の頭頂部を上から見下ろすことが出来る。らせん状のスロープを下りながら、立佞武多の細部も堪能。途中、巨大スクリーンの映像・音響効果で実際の祭りを体感し、各所に設けてある祭りの歴史や製作過程の展示ギャラリーも楽しめる。

明治時代に高さと規模を誇った巨大ネプタだったが、電気の普及に伴い電線が張り巡らされたことにより巨大ネプタは小型化せざるをえなくなったと言います。頂いた資料から、小型ネプタから大型立佞武多(たちねぷた)へと変遷した様子を探ってみました。

情張りの象徴、立佞武多

立佞武多は、近年になって登場した新しい祭りではない。すでに明治時代にあった巨大ネプタを復刻したものだが、その頃のは「立佞武多」という名称ではなかった。文明や技術が発達した現在でも、その巨大なネプタを作るとなると大変な技術と労力が必要だ。明治時代に、よくぞ20mもの巨大ネプタを作ったものである。

青森県を代表する夏の祭典「ネプタ」の一角をなす「立佞武多」。この巨大ネプタが五所川原の記録に登場するのは、明治40年頃。「立佞武多」という名称は、平成8年、復元に携わった市の有志たちによって命名されてものだ。

五所川原市は、木材資源、水産資源などの中継地点の商人の町として栄えてきた。巨大ネプタは、それら豪商、大地主の力の象徴として高さを誇るようになり、ゆうに十〜十二間(約18m〜22m)にも及ぶようになった。その勇姿は、隣の金木町からも見えたというほど巨大。

そもそも、この巨大ネプタの特徴である一人立ちの人形型灯籠の形態は、現在の青森市に見られる二体以上、または馬などの動物と組みしたネプタとは異なり、古い形のものである。ネプタの変遷を見ると、灯籠〜大灯籠〜人形〜巨大人形〜組人形(電線による高さ制限で大きさは横へ)となっている。電気が普及することによて、市内に張り巡らされる電線によりネプタは小型化せざるをえなくなった。

平成5年、明治大正のものと見られる高さ9.8mもある台座の設計図を発見。そして80年ぶりに苦難の復元が始動した。その名前は「立佞武多(たちねぷた)」と命名された。復元の場は岩木川河川敷となり、復活の初陣は旧暦の七夕の時期に合わせられた。そして七月一日午後八時、多くの市民の協力を受け約一世紀ぶりに新しい歴史を刻む立佞武多「武者」威風堂々の勇姿を現した。

当初の目的は達成したが、ここで終わらないのが「五所川原人」の気概、もつけぶり。7トンを動かそうということになった。曳き手に力が込められると、立佞武多が揺れ、張りつめた空気が動く。囃子が空気を震わす。400mの運行だったが、その威風は喝采と感動を呼んだ。7日には、古習に倣い火が放たれ、立佞武多を昇天。その幻想的な景観は止めどない感涙を呼んだ。

約一世紀隔てた平成八年、一回限りの復活。有志たちの誰もがそう考え、かつ貴重な思い出の一ページにと思っていた。二年後の平成十年、市が立佞武多の支援を決め、立佞武多の運行が決定された。

(※頂いた資料からの抜粋です)

館内に展示されてある大型立佞武多3基の様子です。らせん通路を下りながら、いろいろな角度と目線から撮影してみました。ここでの画像は、立佞武多の位置の関係からいつもより縦長になっています。また、真下から見上げているものもあり、歪んでいることもあります。

|