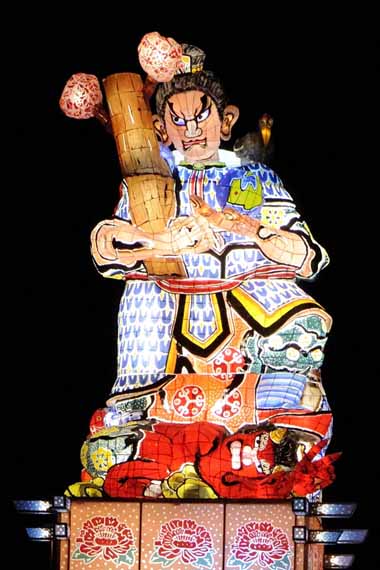

8月6日から8日まで、午後七時、五所川原市内の運行コースでは「組ネプタ」から始まり、「中型・大型の立佞武多」が直径3.2mの大太鼓を先頭に練り歩きます。一斉に聞こえる太鼓のリズムは、「ドドスカドン・ドドスカドン」と身体に響きます。それに合わせて横笛やジャガネ(手振鉦)が鳴らされ、「ヤッテマレ、ヤッテマレ」の掛け声と共に老若男女・子ども達が踊ります。「ヤッテマレ、ヤッテマレ」の掛け声は語源をたどると、「やっつけてしまえ、やっつけてしまえ」と叫ぶ「喧嘩ねぷた」に由来すると言います。

以前のネプタは運行にあたって他の団体と正面から出くわすと、「わほのネプタがいい、おめだぢひげ」(自分らのネプタが良い。したがって、おまえたちは退け)の喧嘩があって当然。ネプタに積む物は砂を詰めた一升びん、石、そして酒である。因縁を持つ同士のネプタが狭い路地で向かい合ったとき、やんやの言い合いになる。あげく、「サシマタ」でネプタを突いたり、石を投げ、ネプタの蝋燭を倒しネプタを燃やしたりする。気性の荒さに加え、「目に入れても痛くないほど」ネプタを愛する者同士の純粋な熱情がここまでさせたのだろう。

もつけ、祭り人たち

彼らは実に「もつけ(祭り馬鹿)」である。日本各地にその手の人間は居るものだが、五所川原の「もつけ」も体の芯から夏の饗宴を楽しむ祭り人だ。祭りの数日に全てを注ぎ込むかのように騒ぎまくる。そう、文字通り「血がじゃわめぐ」

・・津軽弁で騒ぐ・・のだ。一心不乱にお踊りや囃子に没頭する人があれば、ただただ喧噪の渦に身を投げ出す人もいる。彼らのパフォーマンスもまた、祭り人の表現の一つなのだ。

※立佞武多運行の撮影は、基本的には見たままの状態で撮影しました。したがって、三脚を道路脇に置いてのスロー

シャッターになりますが、可能な限り撮影感度を上げています。ストロボを使用すれば行列の前に出ることも可能で

すが、ねぷた本来の彩りにならないのでほとんど使用していません。

|