location:uchinome.jpトップ>暮らしの表情>民俗芸能アラカルト>五所川原・立佞武多>立佞武多運行>その2 |

| サイトマップ |

ここからは大型立佞武多の運行になります。立佞武多館のページで説明しましたが、背丈が優に22mになります。館での説明では運行は50人の人が曳くとありましたが、よく見ると曳き手はそんなに見えませんでした。なるほどと思ったのが、照明用の大型発電機を何基か積んでいて電動式で動くとあったことです。先頭の皆さんは舵取り役が主な仕事だと思われます。交差点を曲がるときや、進路を変更するときは出番だと思われます。 |

|

|

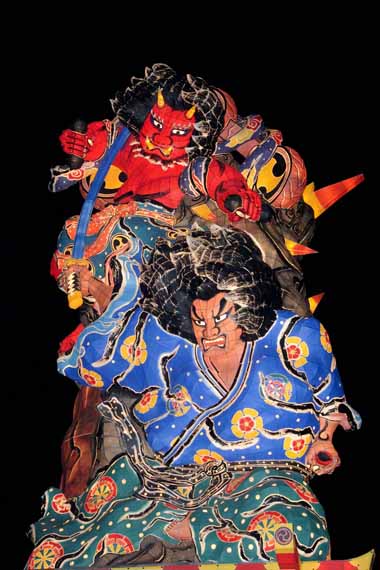

| 2007年の「芽吹き心荒ぶる」大型立佞武多です。22mの高さを誇る巨大ネプタですが、気になるのは雨が降ったり風が吹いたときです。しかし、表面がロウ引きのため少々の雨には耐えることと、内部の鉄骨構造のために風速15m位までは大丈夫と言うことでした。 |

|

|

| 2008年の「不撓不屈」については、大型立佞武多運行の前に来る太鼓やお囃子等の皆さんの表情を組み込んでみました。大型立佞武多台車につけられたロープを皆さんが曳いて居ますが、これを見た限りロープに手をかけているのかな??としか思えません。説明が違っているかも知れませんが、あくまでも見た感じで書いて居ることをご了承下さい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| もつけ・祭り人の表情から 彼らは実に「もつけ(祭り馬鹿)」である。日本各地にその手の人間は居るものだが、五所川原の「もつけ」も体の芯から夏の饗宴を楽しむ祭り人だ。祭りの数日に全てを注ぎ込むかのように騒ぎまくる。そう、文字通り「血がじゃわめぐ」 ・・津軽弁で騒ぐ・・のだ。 ここでは撮影した数多くの画像から、私なりに祭りに没頭する皆さんの姿をひろってみました。太鼓を叩く人達、笛やジャガネをならす囃子方の人達、踊り手の人達、巨大なネプタを動かす曳き手の人達、可愛いチビッコの姿、聞き慣れない言葉の化人(ばけと)、最後は本当に自由なスタイルで自己表現する市民の皆さんと続きます。 |

| ネプタの運行前には、必ず台車に乗せられた太鼓の一団がやってきます。大型の桶太鼓が二個から四個並べられ細長いしなるようなバチで叩きます。前にも書きましたが、「ドドスカドンドドスカドン」とリズムが祭りを盛り上げます。決まった方が長時間叩くのでなく、後ろには交代要員の方がバチを持って控えていました。 |

|

|

|

|

|

|

| 囃子方・・・ 一般には、桶作りの大太鼓と中小の担ぎ太鼓、横笛、手振鉦で構成される。鉦を小槌で叩くガガシコが音に幅を与えるが、これを演ずる者はあまりいない。手振鉦は通称「ジャガネ」と呼ばれ、お囃子には欠かせない楽器の一つで、シャンシャンと小気味いい音を響かせる。掛け声も大きな存在を成している。 横笛は大人から小学生まで楽しそうに吹いています。手振の鉦シャガネは、幅広い年代層が楽しそうに叩いていました。簡単で誰でも自由に叩けるからだとも思われます。撮影するためにレンズを向けると、必ずと言っていいほど笑顔を向けてくれることが印象的でした。観客席で合わせて拍子を取っていると、それを見つけた人々が必ずと言うほど側まで来て合わせて演じてくれます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 踊り手・・・ 従来は盆踊り等の流し踊りが街を彩っていた。平成10年から新しい流し踊りが考案され、立佞武多を先導している。また、現在でも婦人方による流し踊りが行われている町内もあり、趣を添えている。 跳人(はねと)・・・ 跳人といえば、青森ねぶたが有名だが、五所川原市は青森市の囃子とリズムが違い、高く跳ねるのが特徴。 立佞武多運行の前で踊っている皆さんを見て、私には盆踊りスタイルは分かりますが、新しい流し踊りと跳人の区別が分かりません。見たことがないので仕方がないのですが・・。五所川原高等学校と農林学校の生徒の皆さんの画像があります。二つの高校生は中型立佞武多を全校生徒で製作し、学校長が先頭になって市内を運行していました。 |

|

|

|

|

|

|

| 曳き方・・・ 巨大なネプタを引っ張るとは、かなり大変な役。ネプタはこの曳き手によって、回したり、揺らしたり(見栄を切る)等々の動きを与えられる。小型のネプタは、これを行っているが、立佞武多は狭い通りをいかに安全に運行するかが最重要。前後で車輪の向きを操作し、方向転換する。 この事は最大の関心事でした。館での説明では50人で曳きますとありましたが、どの立佞武多を見てもそれらしき人が見えません。説明文を書きながら色々調べていたら、なんと電動式の台車であるとありました。ここでの曳き手の画像は中型立佞武多の場合ですが、この程度の人数では動かすことは出来ません。 たまたまでしたが、田町・栄町町内会制作の中型立佞武多「暫」を撮影していました。目の前ですーっと止まった台車に、きりりと鉢巻きをつけ厳しい表情の男性が立っています。目の前には二本のレバーがあり、左手がレバーを握っています。しばらくしてそれを手前に引いたら、台車(中型立佞武多)すーっと動き出しました。なるほどと納得したわけです。16m近くある中型立佞武多を動かすのですから、慎重に運転しているわけです。他の大型立佞武多も同じシステムになっていると思われます。 |

|

|

|

| 生き生きとしたちびっ子達の表情から・・・ 祭りの撮影に行って驚くのは、どこの会場でもちびっ子達(就学前の幼児)の活動の場があり夢中になって参加している姿を見ることが出来ます。五所川原市のちびっ子達の真剣な表情と動きを見るにつけ、もつけ・祭り人の予備軍がこうやって育っていると思うと頼もしくなってきます。ここではそんなちびっ子達の表情をひろってみました。 |

|

|

|

|

|

|

| 化人・・・

化人(ばけと)は、大将末期に大流行したとされる。女装や歌舞伎など、題材は多彩、定義はないが本人や周りが楽しくあるのが基本。 よく分からなかった言葉でしたが、現場に行ったときクワガタムシの格好をした人を見つけました。あれれ何だろうと思ったらこれが化人でした。夜の運行時に丸い円盤をかぶった方がいました。よく見たらゲゲゲの鬼太郎の目玉親父です。前のページの一寸法師全体像にその様子が写っています。 |

|

|

|

| ルールやマナーを守って楽しい祭りにしましょう。祭りには正装で参加しましょう。祭りでの迷惑行為は罰せられます。これは会場で頂いた2008年五所川原立佞武多のガイドブックに書かれてある文章です。 公式ガイドから再度引用しましたが・・・ 五所川原の「もつけ」も体の芯から夏の饗宴を楽しむ祭り人だ。祭りの数日に全てを注ぎ込むかのように騒ぎまくる。そう、文字通り「血がじゃわめぐ」・・津軽弁で騒ぐ・・のだ。一心不乱にお踊りや囃子に没頭する人があれば、ただただ喧噪の渦に身を投げ出す人もいる。彼らのパフォーマンスもまた、祭り人の表現の一つなのだ。 撮影はしなかったのですが、この人達の先頭にはロープが張られていました。そして、その10m位前には機動隊スタイルの警察官が10名ほど、行列の先頭を見ながら後ろ向きに毅然とした姿で歩いています。一瞬異様な雰囲気にもなりましたが、なるほどなと納得です。この人達はどこの団体にも属しない、本当に自由な感じで参加しています。 最後部には、私と同年齢ぐらいの男性でしたが無心で身振り手振りで踊りながら歩いています。また。撮影している傍らでは、年配の女性が身振り手振りで今にも道路に出そうな雰囲気でした。見る祭りではなく参加する祭り、しかもその雰囲気にどっぷりと入り込んでの参加です。 今までこのような感じの祭りは見たことがありませんでした。でも、分かるような感じがします。大好きな早池峰岳神楽を見ていると、独特のリズムが心に迫り撮影しながら身体が動いていることがよくあります。人それぞれが自由にパフォーマンスするあまり、周囲に迷惑をかけるのは論外ですが、色々な楽しみ方があるなと思いました。皆さん、缶ビールを手にしかなり酔っているなと思いましたから・・。 |

|

|

|

五所川原市に嫁いだ娘家族のご招待で、初めて見た2008年五所川原立佞武多です。最初にもふれましたが、私にとって青森には「ねぶたとねぷた」がある程度の理解でしかなかったのです。会場では沢山の資料等を頂き、がっちりと読みホームページに利用させていただきました。 |

| 五所川原・立佞武多運行に戻る → |