| location:uchinome.jpトップ>心のオアシス>遺跡・史跡アラカルト>世界遺産・姫路城を訪ねて>その2>その3 |

| サイトマップ |

| 西の丸庭園からの景観・・・ 化粧櫓見学の後、時間があれば「はの門」を通り天守の下まで行けたのですが今回は断念です。広い西の丸庭園を見ながら入口まで戻りました。ここからの画像は、その時見た様子を撮影したものですが、はっきりとしない部分がかなり多かったと思います。 ページを作成するにあたり、かなりの資料等をネットから集め画像とのすり合わせを行っています。最高に悔やまれるのは、肝心の化粧櫓の様子を撮影していなかったことでした。 |

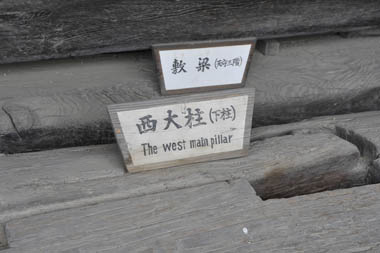

| 菱の門を出て出口方向に行ったら、姫路城大天守大柱展示場という標識がありのぞいてみました。昭和の大修理の際に交換された築城当時の巨大な柱です。心柱とも言える巨大な柱が、350年もの間天守を支えてきたのですから驚きです。桧や樅の木となっていますが、昔であっても巨木探しには苦労したのだろうなあと思います。 安土城建築を描いた映画、「火天の城」で芯柱を巡っての木材探しが描かれていますが、樹齢1000年の桧は希有なものだと思います。そんなことを想いながら、巨大な柱を眺めてきました。 創建当時の大天守柱・・・ ここに展示しているのは旧西大柱で、この柱は、かって大天守の地階床から六階床までの各階を、もう一本の東大柱とともに些かの躊躇(ためらい)いもなく力強くつらぬき通し、木造の大きく複雑な重層構造を二本の大柱が構造主体となり、一本が百トンもの重量を支えて三百五十年もの長きにわたり大天守を守り続けてきた。 ところが、原木を山から搬出途中に折損事故が起こり、修理では元通り三階床上での二本継ぎの柱になった。新しく取替えられた桧材は、下方が岐阜県恵那郡付知町の国有林から、また上方は兵庫県神崎郡市川町笠形神社から伐出されたものである。 |

|

画像で見ると実際よりも短く見えますが、撮影する方向によることをお断りします。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

姫路城について・・・ |

| ← 前のページに戻る | 世界遺産・姫路城を訪ねてに戻る → |