氷筍あれこれ・・・

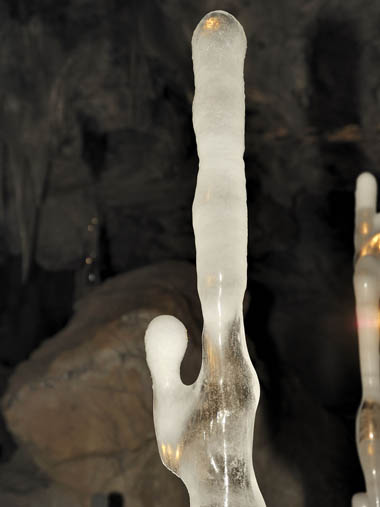

林立する無数の氷筍(背丈は低い)を撮影しましたが、その中から特にも面白そうな形を選んでみました。

ほとんどの氷筍はひょろひょろ坊主の柱なのですが、造られる場所の地面の様子、天井から落ちる水滴の量、そして、気温と空気の流れにより形が違ってきます。 |

|

|

周囲の氷筍の形は違い、先端部が尖っています。面白いのは寄り集まって太い柱状になっています。 |

|

数本の氷筍が一ヵ所に集まって造られ、成長するにつれて太くなり、ついには一本の柱のようになったことが分かります。

下の画像は、すでに紹介したサボテン型(十手型)の氷筍と、根元に比べて頭が極端に太くなり、今にも折れそうな感じの氷筍です。 |

|

|

|

千畳敷入り口付近から見た北洞に向かう通路の様子で、天井jから成長している巨大なつららです。手前の暗い部分には氷筍が見えていますが、蛍光灯の光を受けてつららが浮かび上がります。

私なりにこの場の様子を分析すると、つららの成長する場所は、天井からしたたり落ちる水滴の量がかなり多いと予想されます。

したたり落ちた水滴は、その場で次々に凍結し成長し下へ伸びていきます。 |

|

氷筍が成長する場合、落ちてくる水滴が地面に達した場所で凍結します。凍った上に次々と水滴が落ち凍結し、上へ上へと成長していきます。

この場所にはつららが成長し地面まで達しています。つららの手前にも成長しつつある氷筍が見えていますが、やがてつららが大きく成長すると飲み込まれてしまいます。 |

|

前回訪れたときも気になりましたが、天井から落ちた水が下の岩石の上ならば氷筍に成長する可能性があります。

しかし、軟らかい土や砂状であればその場で凍ることが出来ません。丁度畑などの柔らかい場所で見られる霜柱と同じだと思いました。決して上に生長することが出来ないからです。

うまい具合に固い岩盤に落ちた水滴は、その場所で成長し氷筍になる可能性が出てきます。この画面の中でも、拡大画面にすると丸い頭があります。 |

|

以前の氷筍観察会でも北の部屋に入り、神秘の門まで進めました。

現在は稀少コウモリの冬眠保護のため、内間木富士の手前でストップになります。

北の部屋に入るには、夏の時期の内間木祭りでの公開日しかチャンスがありません。 |

|

天井の低い場所には氷筍が成長し、右側の壁面には氷で覆われ氷壁になっています。

この支洞は単なる洞穴ではなく、右側の壁が隙間になり天井が延びていると思われます。

氷壁になるほどのしたたり落ちる水、高い天井からの水滴なのか、定かではありません。 |

|

右側の氷壁が造られている洞穴壁です。鍾乳石がきれいに成長しています。

手前の通路には氷筍が数本見えています。 |

|

天井と氷壁面の間には隙間があります。この隙間が洞穴の割れ目であり、天井高く延びていると思われます。

画面からはっきり分かることは、鍾乳石の全体が氷壁ではなく画面中央付近から凍っているように見えます。 |

|

大きなフローストーン部分の拡大です。画面中央下から凍っているのがはっきりします。 |

|

フローストーン部分の拡大です。平らであった壁面にぼつぼつという感じで成長しています。

画面の上に隙間がありますが、この部分が天井高くつながっていると思われます。

この粒々も、天井からしたたり落ちた水滴に含まれる石灰分が、長い年月を掛けて結晶したものです。 |

|

大きなフローストーンの側に、下から延びてきた石筍があります。その石筍にしたたり落ちた水滴が凍り付き、あたかも石筍をコーティングした様に見えます。

この様子は初めて見たのですが、不思議に思いました。 |